第35回 病気の『痕跡』から本質へ

神経病理学は、病気が残した「痕跡」を読み解き、病態の本質に迫ろうとする学問です。神経病理学者は、染色技術や観察手法を駆使して「手がかり」である細胞の変化や蓄積物を詳しく観察し、「どの部分にどのような異常があるのか」を細かく読み解くことで病態を推測しています。

神経病理学は、病気が残した「痕跡」を読み解き、病態の本質に迫ろうとする学問です。神経病理学者は、染色技術や観察手法を駆使して「手がかり」である細胞の変化や蓄積物を詳しく観察し、「どの部分にどのような異常があるのか」を細かく読み解くことで病態を推測しています。

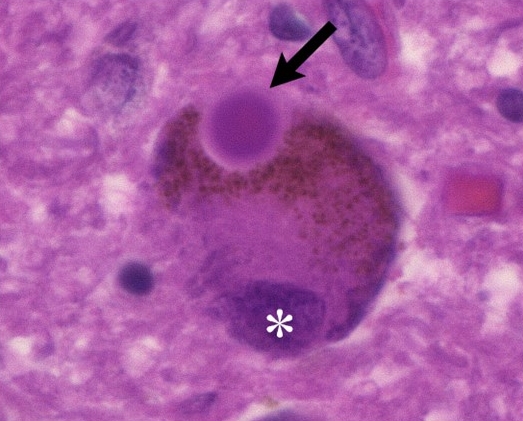

神経変性疾患では、特定の異常なタンパク質が神経細胞に蓄積し、次第に細胞が障害されていきます。たとえば、アルツハイマー病では、脳の中に「アミロイドβ」と「リン酸化タウ」という異常なタンパク質が蓄積し、認知機能の低下の原因となります。パーキンソン病やレビー小体型認知症ではαシヌクレインというタンパク質が異常に凝集した「レビー小体」(図 パーキンソン病患者さんの神経細胞に認められたレビー小体(矢印)。*:この細胞の核)が脳の中に蓄積し、運動障害や認知症を来します。パーキンソン病やレビー小体型認知症はどちらも同じ構造物が蓄積するので総称してレビー小体病とも呼ばれています。

興味深いことに、レビー小体病では、脳だけでなく全身の末梢神経系にも病変が現れることが分かっています。たとえば、消化管や心臓の自律神経にもレビー小体が観察されます。実際に、レビー小体病の患者さんは経過の中で便秘や起立性低血圧といった症状が現れることが多いことがわかっています。また、脳神経のうち、嗅神経はレビー小体病に特に侵されやすい部位とされ、レビー小体病の患者さんでは、運動障害や認知症の症状が出る以前から「コーヒーや花の香りが分かりにくくなった」などと訴える方が多いことも知られています。このような全身への病理の広がりは、他の神経変性疾患には見られない特徴であり、臨床現場ではレビー小体病を想起するヒントとして役立っています。

こうした知見は、神経病理学者が脳と全身の神経系を詳細に観察し、その分布を地図帳として描き出す病理学的な検討から裏付けられたものです。この地図帳の存在は、病気のメカニズムや進行パターンを解明するだけでなく、将来的には、早期診断や治療法開発の道筋を示す羅針盤となるかもしれません。そこに向け、神経変性疾患の病態を捉える神経病理学の地図は、現在も少しずつ詳細に描き加えられ続けており、着々と病態の理解が進んでいるのです。

文責:松原知康1・佐藤亮太2・陸 雄一3

所属:1徳島大学、2山口大学、3愛知医科大学

所属学会:一般社団法人 日本神経病理学会